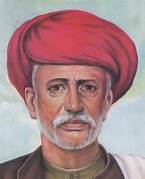

भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने 19वीं सदी में जातिगत भेदभाव, स्त्री अत्याचार और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं को गहराई से पहचाना और उनके समाधान के लिए संघर्ष किया।

फुले पहले भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, और शूद्रों-अतिशूद्रों के अधिकारों की खुलकर वकालत की। उनकी सोच और कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक माली (बागवानी करने वाले) परिवार में हुआ। सामाजिक असमानता और जातिगत शोषण के बीच उन्होंने न सिर्फ विद्रोह की मशाल जलाई, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में व्यावहारिक कदम भी उठाए।

महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल

1848 में फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। यह काम उन्होंने अपने ही घर से शुरू किया था। जब समाज ने विरोध किया, तब उन्होंने शिक्षा के मिशन को और तेज किया। उन्होंने अछूतों और विधवाओं के लिए भी स्कूल खोले।

सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका बनाने के लिए उन्होंने उन्हें खुद पढ़ाया। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे। फिर भी वह हर दिन स्कूल जाती रहीं।

सत्यशोधक समाज: एक क्रांति की शुरुआत

1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जातिगत भेदभाव, धार्मिक पाखंड और महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम करता था। इसका उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना था।

विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह विरोधी अभियान

फुले ने विधवाओं की दुर्दशा पर गहरा दुःख जताया। उन्होंने उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह के विरोध में आवाज़ उठाई। उन्होंने पुणे में एक आश्रय गृह (विधवा आश्रम) की स्थापना की जहाँ गर्भवती विधवाओं को सहारा मिलता था।

पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह

1873 में ही उन्होंने भारत का पहला ‘बाल हत्या प्रतिबंधक गृह’ शुरू किया, जहाँ अविवाहित गर्भवती महिलाओं को शरण दी जाती थी ताकि वे समाज के डर से नवजात शिशु की हत्या न करें।

जात-पात के खिलाफ आंदोलन

वर्ष 1888 में विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने उन्हें ‘महात्मा’ की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है – ‘महान आत्मा’। फुले ने जाति व्यवस्था को समाज के विकास में सबसे बड़ा बाधक माना।

उन्होंने ब्राह्मणवाद और ऊँच-नीच की मानसिकता को खुलकर चुनौती दी। वे मानते थे कि समाज में समानता तभी आ सकती है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों न हुआ हो।

लेखन और विचार

फुले ने ‘गुलामगिरी’ (1873) नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें ब्राह्मणवादी ढांचे की तीखी आलोचना की गई। इसमें उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों के दासत्व और भारतीय शूद्रों की हालत के बीच समानता दर्शाई। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएँ: तृतीय रत्न (नाटक), शेतक्याचा आसूड (किसान पर आधारित) और इशारा (सामाजिक चेतना की अपील) हैं।

फुले की पत्नी और साथी:

सावित्रीबाई फुलेफुले की सफलता में उनकी पत्नी सावित्रीबाई का योगदान अतुलनीय है। दोनों ने मिलकर महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा और समानता की जो लौ जलाई, वह आज भी प्रेरणा देती है।

Leave a Reply